22/02/2013

Patriotisme Européen, par Marcel Déat.

Patriotisme Européen

Marcel Déat

Extraits tirés d’un texte (toujours d’actualité !) publié dans « La Jeune Europe ( Revue des combattants de la jeunesse universitaire européenne ) », cahier 3/4, 1942.

Je le dis tout net : si cette guerre ne contenait pas la promesse de l’unité européenne, si ce prodigieux conflit n’était pas en même temps la grande révolution des temps modernes, et si l’Allemagne nationale-socialiste n’était pas à la fois la conductrice et la garante de nos espoirs révolutionnaires, je ne vois pas pourquoi je serais « collaborationniste ». Sinon pour combiner, vaille que vaille, un sauvetage français, sous le signe de « l’égoïsme sacré », quitte à poignarder dans le dos mon partenaire, si l’occasion venait à s’offrir.

Et quiconque n’est pas socialiste autant que national, européen autant que français, doit en effet s’établir sur ces positions et ne plus en bouger. C’est bien ce que nous constatons, depuis un an, quels que soient les discours. Je ne crois pas qu’il y ait désormais une confusion possible entre cette attitude et la nôtre. Et je me suis permis d’indiquer que les conséquences, pour la patrie, étaient autrement fécondes, autrement riches, si l’on consentait enfin à se jeter, corps et âme, dans la bataille européenne, et sans regarder derrière soi.

Mais l’incompréhension engendre trop facilement la calomnie, et la sottise est trop près du dénigrement, pour que nous n’éclairions pas en plein certaines idées. On a assez accusé de chimère le vieux socialisme, quand il évoquait l’Europe, quand il s’enivrait d’universalisme, pour qu’on ne manque pas de reprocher au nouveau socialisme un identique irréalisme. Comme si, selon la juste remarque de Jacques Chardonne, l’Allemagne d’aujourd’hui n’était pas merveilleusement différente de celle d’avant-hier.

Comme si le rassemblement des révolutionnaires européens avait désormais à voir avec les palabres des congrès internationaux.

Il ne s’agit plus de prononcer des discours solennels, de pontifier sur des tribunes, d’ergoter sur des résolutions, de formuler des dogmes avec l’autorité qui s’attache aux conciles. Il s’agit de combattre, d’abord, et ensuite de bâtir. De combattre les armes à la main, sur d’immenses champs de bataille, avec le risque que cela comporte. De combattre aussi dans les bagarres civiques, d’y risquer pareillement sa vie, et bien plus encore, sa tranquillité, sa réputation, son pain, son honneur. Et ce ne sera pas trop de tous ces sacrifices pour aider à l’accouchement d’un monde.

Fort bien, diront nos sages. Mais pourquoi cette fuite vers l’Europe, alors que la patrie est pantelante et requiert l’effort de tous ?

Mais qui parle de fuite ? Et qu’est-ce donc que l’Europe, sinon l’ensemble des patries ? Et où veut-on que nous servions l’Europe, sinon chez nous, sinon en France, sinon par la France et pour la France ? Il n’y a pas une terre européennne, indivise et neutre, où nous puissions planter indifféremment notre tente. Il y a une France, qui est en Europe, qui est un élément nécessaire de l’Europe. Et les deux réalités ne se séparent point.

Ce qui est vrai, c’est qu’en effet nous refusons « l’égoïsme sacré ». Que nous n’acceptons pas le refrain maurrassien sur « la France, la France seule ». Parce que cela n’a pas de sens, ou bien signifie qu’on se dresse contre l’unité continentale, qu’on la refuse, et que, sournoisement, on espère retrouver, au delà des mers, les anglo-saxons et leur capitalisme. Car, il faut bien rire, nos super-patriotes, qui repoussent si noblement l’impur contact germanique, ont la passion d’être à nouveau asservis aux seigneurs de la City et de Wall Street.

Et bien ! oui, nous commençons à avoir un patriotisme européen, une sensibilité européenne.

(…)

L’expérience a prouvé qu’une bigarrure de nations théoriquement assemblées à Genêve ne faisait pas une Europe. Il n’y a d’unité que dans une solidarité totale de la vie matérielle, et dans la similitude essentielle des institutions. La guerre, la révolution, sont en train de brasser les peuples et d’unifier les tendances, de rendre convergentes les aspirations politiques et sociales. Et c’est une triste chimère que d’espérer une unité française en dehors de ce passage au creuset de la révolution.

Qu’on nous laisse tranquille avec les propos abstraits et les poncifs officiels sur l’unité française : il y a une réalité française que rien n’entamera. (…) Il y a un trésor français que l’histoire nous lègue et qui jamais ne sera perdu. Mais la France dont l’Europe à besoin, la France sans laquelle il n’y aura plus vraiment de nation française, doit avoir une autre température, elle doit brûler d’une autre flamme. Un certain patriotisme d’image d’Epinal ne la gardera pas des effritements et des affaissements internes. Et si une grande passion ne la saisit pas, si une ardente mystique collective ne s’empare pas d’elle, ne la porte pas vers son vrai destin, il ne lui restera que la force misérable et désordonnée qui se disperse et s’épuise en déchirements.

Je prie pour que nos politique y songent : l’élan vers l’Europe sauvera la France de plus d’une manière, même en l’arrachant à ce qu’elle prend orgueilleusement pour une solitude, à un narcissisme ridicule et désespéré, à un radotage de vieillards au coin du feu. La révolution fait l’Europe, la révolution refait la France, la révolution concilie l’Europe et la France.

Marcel Déat / 1942.

Quelques exemplaires de « La Jeune Europe », retrouvés en faisant un peu de rangement.

Une véritable mine d’excellents textes, tous très rares… dont nous vous offrirons régulièrement quelques pépites, le temps pour nous de les relire, trier et (surtout) taper.

11:02 Publié dans Blog, Histoire de France, Histoire européenne, Politique / économie, Soleil Noir | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patriotisme européen, marcel déat, europe, france, nationalisme, européanisme, identité européenne

05/02/2013

Nous ne sommes pas stupides au point de créer une monnaie liée à l’or...

Ellen BROWN :

Hitler, disciple d’Abraham Lincoln

"Nous ne sommes pas stupides au point de créer une monnaie liée à l’or, métal dont nous ne disposons pas, mais pour chaque mark que nous avons imprimé, nous avons réclamé l’équivalent de ce mark en travail ou en biens produits. Nous rirons désormais bien fort toutes les fois que nos financiers nationaux affirmeront que la valeur de la devise devra être réglée soit sur l’or soit sur des biens conservés dans les coffres-forts de la banque d’Etat" (dixit Adolf Hitler, citation reprise de C.C Veith, Citadels of Chaos, Meador, 1949).

Le gouvernement de Guernesey (politicien du Minnesota) ne fut donc pas le seul à avoir résolu ses propres problèmes d’infrastructure en faisant imprimer sa propre monnaie à sa seule initiative. Ce modèle est toutefois plus connu dans l’Allemagne d’après la première guerre mondiale, lorsque Hitler arriva au pouvoir dans un pays complètement ruiné et livré au désespoir.

Le Traité de Versailles avait imposé au peuple allemand le paiement d’indemnités si considérables que le pays s’en était trouvé totalement détruit. L’Allemagne devait rembourser tous les frais qu’avait entraînés la guerre dans tous les pays belligérants. Ces indemnités se montaient ainsi au triple de la valeur de toutes les propriétés se trouvant sur le territoire allemand. La spéculation contre le mark allemand avaient provoqué son effondrement, entraînant en même temps l’inflation la plus ruineuse de tous les temps modernes. Au moment le plus fort de cette inflation, une brouette pleine de billets de banques, équivalant à la somme de 100 milliards de marks, ne suffisait pas pour acheter une miche de pain. Les caisses de l’Etat étaient vides; de plus, une grande quantité de maisons et de fabriques avaient été placées sous sequestre par les banques et les spéculateurs. Les gens étaient contraints de vivre dans des baraquements et mourraient de faim. Jamais rien de pareil n’était arrivé précédemment. La destruction complète d’une devise nationale avait littéralement bouffé l’épargne des citoyens et réduit à néant leurs activités et l’économie en général. Pire, à la fin de la troisième décennie du 20e siècle, la crise internationale empire encore la situation. L’Allemagne ne pouvait plus faire autre chose que tomber dans l’esclavage de la detteet dans les griffes des usuriers internationaux. C’était du moins ce qui semblait à l’époque inéluctable (Ndt: comme la Grèce ou l’Espagne aujourd’hui…).

Hitler et les nationaux-socialistes arrivent au pouvoir en 1933 et s’opposent immédiatement au cartel des banques internationales, en commençant par battre une monnaie allemande propre. Le modèle de cette politique ne dérive pas d’une idéologie réactionnaire ou totalitaire, du moins considérée comme telle par les conventions politico-idéologiques contemporaines, mais de la politique lancée jadis aux Etats-Unis par le Président anti-esclavagiste Abraham Lincoln, qui avait financé la guerre civile américaine en faisant imprimer des billets de banque au nom de l’Etat, billets que l’on avait surnommé Greenbacks. Hitler amorcera de même son programme de crédit national en élaborant un plan de grands travaux publics. Ces projets, destinés à être financés par les pouvoirs publics, comprenaient la construction d’infrastructures diverses, notamment pour juguler les effets désastreux des inondations dans certaines régions du pays, la remise en Etat ou la modernisation d’édifices publics, voire de demeures privées, la construction de nouveaux bâtiments pour l’Etat ou l’administration, de routes, d’autoroutes, de ponts, le creusement de canaux et de bassins portuaires. Le coût de tous ces travaux et projets fut fixé à un milliard de l’unité de la nouvelle devise nationale. On imprima donc pour un milliard de ces billets d’échange non soumis à l’inflation, appelés certificats de travail du Trésor. Cette monnaie imprimée par le gouvernement n’avait pas pour référence l’or mais tout ce qui possédait une valeur concrète. Pour l’essentiel, il s’agissait de reçus émis en échange d’un travail ou d’un gros oeuvre effectués au bénéfice du gouvernement. Hitler: "Pour chaque mark qui sera imprimé, nous avons exigé l’équivalent d’un mark de travail accompli ou de biens produits". Les travailleurs dépensaient ensuite leurs certificats pour acquérir d’autres biens ou services, créant par la même occasion du travail pour d’autres citoyens.

En l’espace de deux années, le problème du chômage avait été résolu et le pays était remis sur pied. Il possédait à nouveau une devise stable et solide, n’avait plus de dettes, ne subissait plus d’inflation, alors qu’au même moment, aux Etats-Unis et dans d’autres pays occidentaux, des centaines de milliers d’ouvriers demeuraient sans travail et vivaient de l’assistance publique. L’Allemagne avait également réussi à relancer son commerce extérieur, malgré le fait que les grandes banques internationales lui refusaient tout crédit et se voyaient contraintes, pour ne pas perdre la face, d’organiser contre elle un boycott économique international. L’Allemagne s’est dégagé de ce boycott en instituant un système de troc: les biens et les services s’échangeaient directement entre pays, tout en contournant les grandes banques internationales. Ce système d’échange direct s’effectuait sans créer de dette ni de déficit commercial. Cette expérience économique allemande a laissé des traces durables, encore perceptibles aujourd’hui, comme le réseau d’autoroutes, le premier au monde à avoir eu pareille ampleur.

Hjalmar Schacht, à l’époque chef de la banque centrale allemande, a confirmé que cette politique était bien la version allemande de l’émission des Greenbacks par Lincoln. Un banquier américain avait dit à Schacht : "Dr. Schacht, vous devriez venir en Amérique car nous y avons un paquet d’argent et telle est la vraie façon de gérer un système bancaire". Schacht avait répliqué : "C’est vous qui devriez venir à Berlin. Nous n’avons pas d’argent. Telle est la vraie façon de gérer un système bancaire" (citation issue de John Weitz, Hitler’s Banker, Warner Books, 1999).

Certes, aujourd’hui, Hitler est décrit comme un monstre dans les livres d’histoire mais cette politique économique, il faut l’avouer, l’avait rendu populaire dans son pays. Stephen Zarlenga, dans The Lost Science of Money, affirme que le dictateur allemand doit cette popularité au fait qu’il avait débarrassé l’Allemagne des théories économiques anglaises, soit les théories selon lesquelles l’argent doit s’échanger sur base des réserves d’or possédées par un cartel de banques privées plutôt que sur un argent émis directement par les gouvernements. Ensuite, le chercheur canadien Henry Makow énonce l’hypothèse suivante : c’est pour cette raison qu’il fallait éliminer Hitler car il avait réussi à circonvenir les banquiers internationaux et à créer une monnaie propre. Pour étayer son hypothèse, Makow cite un entretien de 1938 accordé par C.G Rakowky, l’un des fondateurs du bolchevisme soviétique et ami intime de Trotski, qui a fini victime des purges staliniennes. Selon Rakowsky : "Hitler s’est octroyé à lui-même le privilège de fabriquer de l’argent, non seulement de l’argent tangible mais aussi de l’argent financier ; il a fait siens les mécanismes intouchables de la falsification et les a mis au service de l’Etat. Si une telle situation avait réussi à infecter d’autres Etats, on pourrait aisément imaginer quelles en auraient été les implications contre-révolutionnaires" (Henry Makow, Hitler did not want War ).

L’économiste anglais Henry C.K Liu a lui aussi écrit quelques articles et essais sur la transformation inattendue de l’économie allemande dans les années 30 du 20ème siècle : "Les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne en 1933, au moment où l’économie du pays connaît un effondrement total, subissant aussi les conséquences ruineuses des indemnités qu’il a à payer suite à la première guerre mondiale ; ses prospectives pour obtenir du crédit et des investissements étrangers égalent zéro. Pourtant, en mettant en oeuvre une politique de souveraineté monétaire indépendante et un vaste programme de travaux publics garantissant le plein emploi, son Troisième Reich réussit à soustraire l’Allemagne à la banqueroute, même si elle ne possédait plus de colonies à exploiter ; ce programme en fit la puissance économique numéro un de l’Europe, en une période de quatre années seulement, avant même de lancer son programme d’armement".

Dans Billions for the Bankers, Debts for the People (1984) Sheldon Hemry commente : "A partir de 1935, l’Allemagne commence par faire imprimer une monnaie non grevée par la dette et les intérêts : c’est cela qui explique son ascension fulgurante, sa sortie rapide d’une ère dominée par la dépression et la création de toutes les conditions qui en ont fait une puissance mondiale, en moins de cinq ans. L’Allemagne a financé le fonctionnement de son propre gouvernement et toutes les opérations militaires de ses armées de 1935 à 1945 sans avoir eu besoin d’or et sans contracter de dettes ; il a fallu l’unité du monde entier, capitalistes et communistes confondus, pour détruire cette puissance allemande et l’hégémonie qu’elle exerçait sur l’Europe et pour ramener celle-ci sous la domination des banques".

L’hyperinflation de Weimar

Dans les textes modernes on parle souvent de la désastreuse inflation qui a frappé la République de Weimar de 1919 à 1933. La dévaluation catastrophique du mark allemand est citée, dans les textes contemporains, comme l’exemple de ce qui peut arriver si on confère aux gouvernants d’un pays le pouvoir, noncontrôlé, de battre monnaie seul. Cependant, dans le monde fort complexe de l’économie, les choses ne se sont pas passées comme ça. La crise financière de Weimar débute par l’impossibilité d’indemniser les puissances alliées comme l’avait imposé le Traité de Versailles.

Schacht, à l’époque responsable de l’Hôtel des Monnaies de la République de Weimar, se lamentait : "Le Traité de Versailles constitue un système ingénieux de dispositions qui toutes ont pour but la destruction économique de l’Allemagne. Le Reich n’a pas réussi à trouver un système pour se maintenir à flot qui soit différent de l’expédient inflationniste, lequel consiste à continuer à imprimer des billets de banque". C’est du moins ce que Schacht déclarait au début. Mais l’économiste Zarlenga note par ailleurs que Schacht, dans son livre écrit en 1967 (The Magic of Money), avait décidé de "dire la vérité et de coucher sur le papier, en langue allemande, quelques révélations importantes, mettant en pièces les racontars et lieux communs colportés par la communauté des financiers internationaux sur la question de l’hyper-inflation allemande". Schacht révèle notamment que c’est plutôt la Reichsbank, détenue par des cercles privés, et non le gouvernement allemand qui a sans cesse injecté de nouveaux billets dans l’économie. Par le biais du mécanisme financier connu comme vente à brève échéance, les spéculateurs prenaient en prêt des choses qu’ils ne possédaient pas, les vendaient et couvraient le déficit en les revendant à un prix inférieur. La spéculation sur le marché allemand fut rendue possible par le simple fait que la Reichsbank mettait à disposition des quantités énormes d’argent liquide pour les prêts ; ces marks étaient créés au départ de rien, notés comme inscrits sur les registres bancaires puis prêtés à des taux d’intérêt très avantageux.

Lorsque la Reichsbank n’a plus réussi à faire face aux demandes pressantes de marks, on a permis à d’autres banques privées d’en créer au départ de rien et de les prêter à leur tour pour engranger des intérêts. Selon Schacht ce ne fut donc pas le gouvernement de la République de Weimar qui provoqua l’hyper-inflation ; au contraire, il l’a tenue sous contrôle. Il imposa à la Reichsbank des règlements sévères et prit des mesures correctrices immédiates pour bloquer les spéculateurs étrangers, éliminant du même coup la possibilité d’un accès facile aux prêts consentis en cet argent imprimé par les banques. Hitler n’a fait que parachever ce travail amorcé par la démocratie weimarienne, en remettant le pays sur pied avec ses certificats du Trésor, imprimés par le gouvernement sur le modèle jadis mis en oeuvre par Lincoln aux Etats-Unis, les certificats du Trésor étant l’équivalent allemand et hitlérien des Greenbacks du Président anti-esclavagiste. Rappelons toutefois que Schacht avait désapprouvé l’émission de cette monnaie par le gouvernement national-socialiste, ce qui entraîna son renvoi : il fut contraint de quitter son poste de nouveau Président de la Reichsbank, justement parce qu’il refusait de soutenir la politique des certificats du Trésor (ce qui le sauva sans doute lors du procès de Nuremberg). Cependant, dans ses mémoires, rédigées bien après coup, après l’épisode hitlérien de l’histoire allemande et le procès de Nuremberg, Schacht a reconnu que l’émission par le gouvernement d’une monnaie nécessaire pour le bon fonctionnement des choses publiques, et dont l’Allemagne aux abois avait un besoin urgent, n’avait pas produit l’inflation que prévoyait, dans de tels cas, la théorie économique classique. Dans ses mémoires, Schacht émet la théorie suivante : le gouvernement national-socialiste a évité l’inflation parce que les usines ne tournaient pas et que les gens étaient sans travail. Schacht est ainsi d’accord avec John Maynard Keynes : quand les ressources pour faire croître la production sont disponibles, ajouter des liquidités à l’économie ne provoque pas l’augmentation des prix ; cela provoque plutôt la croissance des biens et des services ; l’offre et la demande augmentent alors au même rythme, en laissant les prix inchangés.

Ellen BROWN.

Article paru sur http://www.ariannaeditrice.it/ en date du 27 juin 2011.

Et découvert via : http://euro-synergies.hautetfort.com/

>>> http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2013/01/31/h...

18:27 Publié dans Blog, Histoire européenne, Politique / économie, Soleil Noir | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : adolf hitler, hjalmar schacht, certificats de travail du trésor, économie, poiltique, troisième reich, histoire européenne

16/12/2012

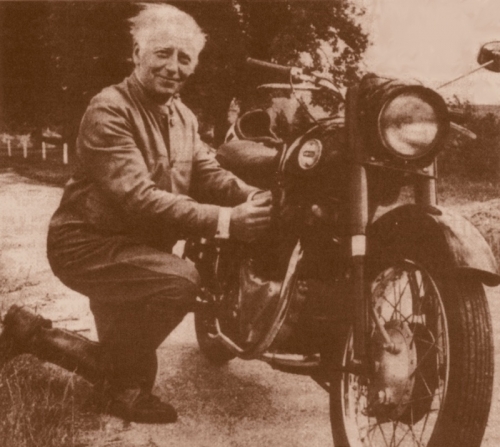

Saint-Loup

Saint-Loup

Marc Augier (19 mars 1908 – 16 décembre 1990)

--------------------------------------------------------------

L’Homme du Grand Midi

J’ai découvert Saint-Loup en décembre 1961. J’avais dix-huit ans et me trouvais en résidence non souhaitée, aux frais de la Ve République, pour incompatibilité d’humeur avec la politique qui était alors menée dans une Algérie qui n’avait plus que quelques mois à être française. On était à quelques jours du solstice d’hiver – mais je ne savais pas encore, à l’époque, ce qu’était un solstice d’hiver, et ce que cela pouvait signifier. Depuis j’ai appris à lire certains signes.

Lorsqu’on se retrouve en prison, pour avoir servi une cause déjà presque perdue, le désespoir guette. Saint-Loup m’en a préservé, en me faisant découvrir une autre dimension, proprement cosmique, à l’aventure dans laquelle je m’étais lancé. à corps et à cœur perdus, avec mes camarades du mouvement Jeune Nation. Brave petit militant nationaliste, croisé de la croix celtique, j’ai découvert avec Saint-Loup, et grâce à lui, que le combat, le vrai et éternel combat avait d’autres enjeux, et une toute autre ampleur, que l’avenir de quelques malheureux départements français au sud de la Méditerranée. En poète – car il était d’abord et avant tout un poète, c’est-à-dire un éveilleur – Saint-Loup m’a entraîné sur la longue route qui mène au Grand Midi de Zarathoustra. Bref, il a fait de moi un païen, c’est-à-dire quelqu’un qui sait que le seul véritable enjeu, depuis deux mille ans, est de savoir si l’on appartient, mentalement, aux peuples de la forêt ou à cette tribu de gardiens de chèvres qui, dans son désert, s’est autoproclamée élue d’un dieu bizarre – « un méchant dieu », comme disait l’ami Gripari.

J’ai donc à l’égard de Saint-Loup la plus belle et la plus lourde des dettes – celle que l’on doit à qui nous a amené à dépouiller le vieil homme, à bénéficier de cette seconde naissance qu’est toute authentique initiation, au vrai et profond sens du terme. Oui, je fais partie de ceux qui ont découvert le signe éternel de toute vie, la roue, toujours tournante, du Soleil Invaincu.

Chaque livre de Saint-Loup est, à sa façon, un guide spirituel. Mais certains de ses ouvrages ont éveillé en moi un écho particulier. Je voudrais en évoquer plus particulièrement deux – sachant que bien d’autres seront célébrés par mes camarades.

Au temps où il s’appelait Marc Augier, Saint-Loup publia un petit livre, aujourd’hui très recherché, Les Skieurs de la Nuit. Le sous-titre précisait : Un raid de ski-camping en Laponie finlandaise. C’est le récit d’une aventure, vécue au solstice d’hiver 1938, qui entraîna deux Français au-delà du Cercle polaire. Le but ? « Il fallait, se souvient Marc Augier, dégager le sens de l’amour que je dois porter à telle ou telle conception de vie, déterminer le lieu où se situent les véritables richesses. »

Le titre du premier chapitre est, en soi, un manifeste : « Conseil aux campeurs pour la conquête du Graal. » Tout Saint-Loup est déjà là. En fondant en 1935, avec ses amis de la SFIO et du Syndicat national des instituteurs, les Auberges laïques de la Jeunesse, il avait en effet en tête bien autre chose que ce que nous appelons aujourd’hui « les loisirs » – terme dérisoire et même nauséabond, depuis qu’il a été pollué par Trigano.

Marc Augier s’en explique, en interpellant la bêtise bourgeoise : « Vous qui avez souri, souvent avec bienveillance, au spectacle de ces jeunes cohortes s’éloignant de la ville, sac au dos, solidement chaussées, sommairement vêtues et qui donnaient à partir de 1930 un visage absolument inédit aux routes françaises, pensiez-vous que ce spectacle était non pas le produit d’une fantaisie passagère, mais bel et bien un de ces faits en apparence tout à fait secondaires qui vont modifier toute une civilisation ? La chose est vraiment indiscutable. Ce départ spontané vers les grands espaces, plaines, mers, montagnes, ce recours au moyen de transport élémentaire comme la marche à pied, cet exode de la cité, c’est la grande réaction du XXe siècle contre les formes d’habitat et de vie perfectionnées devenues à la longue intolérables parce que privées de joies, d’émotions, de richesses naturelles. J’en puise la certitude en moi-même. À la veille de la guerre, dans les rues de New York ou de Paris, il m’arrivait soudain d’étouffer, d’avoir en l’espace d’une seconde la conscience aiguë de ma pauvreté sensorielle entre ces murs uniformément laids de la construction moderne, et particulièrement lorsqu’au volant de ma voiture j’étais prisonnier, immobilisé pendant de longues minutes, enserré par d’autres machines inhumaines qui distillaient dans l’air leurs poisons silencieux. Il m’arrivait de penser et de dire tout haut : Il faut que ça change… cette vie ne peut pas durer ».

Conquérir le Graal, donc. En partant à ski, sac au dos, pour mettre ses pas dans des traces millénaires. Car, rappelle Marc Augier, « au cours des migrations des peuples indo-européens vers les terres arctiques, le ski fut avant tout un instrument de voyage ». Et il ajoute : « En chaussant les skis de fond au nom d’un idéal nettement réactionnaire, j’ai cherché à laisser derrière moi, dans la neige, des traces nettes menant vers les hauts lieux où toute joie est solidement gagnée par ceux qui s’y aventurent ». En choisissant de monter, loin, vers le Nord, au temps béni du solstice d’hiver, Marc Augier fait un choix initiatique.

« L’homme retrouve à ces latitudes, à cette époque de l’année, des conditions de vie aussi voisines que possible des époques primitives. Comme nous sommes quelques-uns à savoir que l’homme occidental a tout perdu en se mettant de plus en plus à l’abri du combat élémentaire, seule garantie certaine pour la survivance de l’espèce, nous avons retiré une joie profonde de cette confrontation [...]. Les inspirés ont raison. La lumière vient du Nord… [...] Quand je me tourne vers le Nord, je sens, comme l’aiguille aimantée qui se fixe sur tel point et non tel autre point de l’espace, se rassembler les meilleures et les plus nobles forces qui sont en moi ».

Dans le grand Nord, Marc Augier rencontre des hommes qui n’ont pas encore été pollués par la civilisation des marchands, des banquiers et des professeurs de morale.

Les Lapons nomades baignent dans le chant du monde, vivent sans état d’âme un panthéisme tranquille, car ils sont : « en contact étroit avec tout un complexe de forces naturelles qui nous échappent complètement, soit que nos sens aient perdu leur acuité soit que notre esprit se soit engagé dans le domaine des valeurs fallacieuses. Toute la gamme des croyances lapones (nous disons aujourd’hui « superstitions »avec un orgueil que le spectacle de notre propre civilisation ne paraît pas justifier) révèle une richesse de sentiments, une sûreté dans le choix des valeurs du bien et du mal et, en définitive, une connaissance de Dieu et de l’homme qui me paraissent admirables. Ces valeurs religieuses sont infiniment plus vivantes et, partant, plus efficaces que les nôtres, parce qu’incluses dans la nature, tout à fait à portée des sens, s’exprimant au moyen d’un jeu de dangers, de châtiments et de récompenses fort précis, et riches de tout ce paganisme poétique et populaire auquel le christianisme n’a que trop faiblement emprunté, avant de se réfugier dans les pures abstractions de l’âme ».

Le Lapon manifeste une attitude respectueuse à l’égard des génies bienfaisants, les Uldra, qui vivent sous terre, et des génies malfaisants, les Stalo, qui vivent au fond des lacs. Il s’agit d’être en accord avec l’harmonie du monde : « passant du monde invisible à l’univers matériel, le Lapon porte un respect et un amour tout particuliers aux bêtes. Il sait parfaitement qu’autrefois toutes les bêtes étaient douées de la parole et aussi les fleurs, les arbres de la taïga et les blocs erratiques… C’est pourquoi l’homme doit être bon pour les animaux, soigneux pour les arbres, respectueux des pierres sur lesquelles il pose le pied. »

C’est par les longues marches et les nuits sous la tente, le contact avec l’air, l’eau, la terre, le feu que Marc Augier a découvert cette grande santé qui a pour nom paganisme. On comprend quelle cohérence a marqué sa trajectoire, des Auberges de Jeunesse à l’armée européenne levée, au nom de Sparte, contre les apôtres du cosmopolitisme.

Après avoir traversé, en 1945, le crépuscule des dieux. Marc Augier a choisi de vivre pour témoigner. Ainsi est né Saint-Loup, auteur prolifique, dont les livres ont joué, pour la génération à laquelle j’appartiens, un rôle décisif. Car en lisant Saint-Loup, bien des jeunes, dans les années 60, ont entendu un appel. Appel des cimes. Appel des sentiers sinuant au cœur des forêts. Appel des sources. Appel de ce Soleil Invaincu qui, malgré tous les inquisiteurs, a été, est et sera le signe de ralliement des garçons et des filles de notre peuple en lutte pour le seul droit qu’ils reconnaissent – celui du sol et du sang.

Cet enseignement, infiniment plus précieux, plus enrichissant, plus tonique que tous ceux dispensés dans les tristes et grises universités, Saint-Loup l’a placé au cœur de la plupart de ses livres. Mais avec une force toute particulière dans La Peau de l’Aurochs.

Ce livre est un roman initiatique, dans la grande tradition arthurienne : Saint-Loup est membre de ce compagnonnage qui, depuis des siècles, veille sur le Graal. Il conte l’histoire d’une communauté montagnarde, enracinée au pays d’Aoste, qui entre en résistance lorsque les prétoriens de César – un César dont les armées sont mécanisées – veulent lui imposer leur loi, la Loi unique dont rêvent tous les totalitarismes, de Moïse à George Bush. Les Valdotains, murés dans leur réduit montagnard, sont contraints, pour survivre, de retrouver les vieux principes élémentaires : se battre, se procurer de la nourriture, procréer. Face au froid, à la faim, à la nuit, à la solitude, réfugiés dans une grotte, protégés par le feu qu’il ne faut jamais laisser mourir, revenus à l’âge de pierre, ils retrouvent la grande santé : leur curé fait faire à sa religion le chemin inverse de celui qu’elle a effectué en deux millénaires et, revenant aux sources païennes, il redécouvre, du coup, les secrets de l’harmonie entre l’homme et la terre, entre le sang et le sol. En célébrant, sur un dolmen, le sacrifice rituel du bouquetin – animal sacré car sa chair a permis la survie de la communauté, il est symbole des forces de la terre maternelle et du ciel père, unis par et dans la montagne –, le curé retrouve spontanément les gestes et les mots qui calment le cœur des hommes, en paix avec eux-mêmes car unis au cosmos, intégrés – réintégrés – dans la grande roue de l’Éternel Retour.

De son côté, l’instituteur apprend aux enfants de nouvelles et drues générations qui ils sont, car la conscience de son identité est le plus précieux des biens : « Nos ancêtres les Salasses qui étaient de race celtique habitaient déjà les vallées du pays d’Aoste. » et le médecin retrouve la vertu des simples, les vieux secrets des femmes sages, des sourcières : la tisane des violettes contre les refroidissements, la graisse de marmotte fondue contre la pneumonie, la graisse de vipère pour faciliter la délivrance des femmes… Quant au paysan, il va s’agenouiller chaque soir sur ses terres ensemencées, aux approches du solstice d’hiver, et prie pour le retour de la la lumière.

Ainsi, fidèle à ses racines, la communauté montagnarde survit dans un isolement total, pendant plusieurs générations, en ne comptant que sur ses propres forces – et sur l’aide des anciens dieux. Jusqu’au jour où, César vaincu, la société marchande impose partout son « nouvel ordre mondial ». Et détruit, au nom de la morale et des Droits de l’homme, l’identité, maintenue jusqu’alors à grands périls, du Pays d’Aoste. Seul, un groupe de montagnards, fidèle à sa terre, choisit de gagner les hautes altitudes, pour retrouver le droit de vivre debout, dans un dépouillement spartiate, loin d’une « civilisation » frelatée qui pourrit tout ce qu’elle touche car y règne la loi du fric.

Avec La Peau de l’Aurochs, qui annonce son cycle romanesque des patries charnelles, Saint-Loup a fait œuvre de grand inspiré. Aux garçons et filles qui, fascinés par l’appel du paganisme, s’interrogent sur le meilleur guide pour découvrir l’éternelle âme païenne, il faut remettre comme un viatique, ce testament spirituel.

Aujourd’hui, Saint-Loup est parti vers le soleil.

Au revoir camarade. Du paradis des guerriers, où tu festoies aux côtés des porteurs d’épée de nos combats millénaires, adresse-nous, de tes bras dressés vers l’astre de vie, un fraternel salut. Nous en avons besoin pour continuer encore un peu la route. Avant de te rejoindre. Quand les dieux voudront.

Pierre Vial

L’Homme du Grand Midi, paru dans Rencontres avec Saint-Loup,

Un ouvrage publié par l’association des Amis de Saint-Loup.

( Source : Club Acacia ).

14:47 Publié dans Blog, Guerriers, In memoriam, Livres - Littérature, Montagne, Philosophie, Soleil Noir, Sports | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : saint-loup, marc augier, pierre vial, les skieurs de la nuit, la peau de l’aurochs, patries charnelles

15/06/2012

Léon Degrelle

Léon Degrelle : « j'attends beaucoup du peuple russe ».

Histoire Magazine : Vous ne pouvez contester que le résultat de l'aventure hitlérienne a été catastrophique pour l'Europe qui vous est si chère. Le bilan apparaît bien lourd et on imagine mal comment le programme que vous présentez aurait pu se réaliser.

Léon Degrelle : On ne peut évidemment refaire l'histoire, mais je crois que le bilan des vainqueurs n'est guère plus brillant. L'empire soviétique s'est doté de la première puissance militaire du monde et continue à écraser les aspirations à la liberté des peuples d'Europe de l'Est et, plus récemment, du peuple afghan. Ne parlons pas des holocaustes engendrés en Asie par la victoire des communistes. A l'Ouest, la civilisation du seul profit matériel dégoûte de plus en plus une jeunesse qui ne peut se résoudre à accepter la réduction au niveau de tubes digestifs que lui propose la société de consommation. La délinquance ou la drogue sont la rançon de cette situation. A l'heure où nous assistons au réveil de l'Islam, alors que l'American Way of Life laisse les peuples insatisfaits, aucune espérance n'est offerte à la jeunesse d'Europe, laissée à elle-même et à sa misère spirituelle. Où se trouve la solution ? Et bien, je vais vous surprendre, au risque de déchaîner contre moi la colère de nouveaux ennemis : j'attends beaucoup du peuple russe. Il représente une force encore saine et il ne supportera pas éternellement son régime de bureaucrates gâteux dont l'échec est total dans tous les domaines.

J'espère qu'un jour un jeune Bonaparte sortira de l'Armée rouge comme aurait pu le faire Toukhatchevski en 1938, et qu'il rompra avec le fatras idéologique débile qui étouffe la plus grande nation blanche qui soit encore décidée à agir sur l'histoire. Là où Napoléon et Hitler ont échoué, c'est peut-être le fils de l'un de nos adversaires du Caucase et de Tcherkassy qui réussira en rassemblant autour de la Russie, guérie du virus communiste, tous les peuples européens pour entraîner le monde dans une nouvelle marche en avant.

Interview de Léon Degrelle ( 15 juin 1906 – 31 mars 1994 )…

Recueillie par Jean Kapel pour la revue « Histoire magazine », N° 19 septembre 1981.

14:34 Publié dans Blog, Guerriers, Histoire européenne, Politique / économie, Soleil Noir | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon degrelle, russie, peuple russe, europe

21/05/2012

L'âge d'or

Cian aperçut la pierre levée qui portait les swastikas superposées, s’arrêta et dit : Je l’ai découverte en me promenant au lever du jour. Jamais je n’ai vu ce genre d’Hevoud double, et vous ?

Cian aperçut la pierre levée qui portait les swastikas superposées, s’arrêta et dit : Je l’ai découverte en me promenant au lever du jour. Jamais je n’ai vu ce genre d’Hevoud double, et vous ?

- Mon père avait transporté ici cette pierre qu’il trouva dans l’île où je suis née. Il m’en expliqua le symbole. Quand la swastika tourne vers la gauche c’est qu’elle représente la croix des hommes qui vivent « avec le temps », ceux qui ne résistent pas à l’évolution, donc à la dégradation universelle.

Cian sursauta et murmura : C’est le symbole des Celtes, aussi bien irlandais que bretons ! Celui d’une race qui dégénère !

La Morigane reprit : Quand la swastika accomplit sa rotation vers la droite, elle devient l’emblème des hommes « contre le temps », ceux qui veulent renverser l’évolution, remonter le cours de la décadence, retrouver avant le terme fatal la pureté originelle.

- C’est la croix du Parti National Socialiste allemand, n’est-ce pas ?

- Oui. Mais les hommes « contre le temps » ne réussissent jamais. On ne s’oppose pas à l’évolution. Il faut que ce qui doit être soit… Quant à la double swastika que vous avez vue et que je crois unique, du moins en Europe, c’est la croix des hommes « au-dessus du temps ». Les deux mouvements s’annulent, stoppant pour une période plus ou moins longue la dégradation universelle. L’accord parfait entre toutes formes vivantes s’établit alors. Les hommes aiment les bêtes qui le leur rendent. Et les dieux sont parmi nous puisque tous les hommes sont dieux…

Cian répliqua, mi-convaincu mi-sceptique : Alors ? C’est l’âge d’or ?

- C’est ce qu’en des époques très anciennes, les hommes « au-dessus du temps » qui le vécurent appelaient l’âge d’or.

- Et vous pensez qu’il reviendra, Morigane ?

- J’en suis persuadée. Mais, avant, le monde devra passer par la porte étroite des grandes catastrophes que préparent aussi bien les hommes « avec le temps », par leur lâcheté, que les hommes « contre le temps » par leur précipitation. Ce qui doit être sera, mais en son temps seulement.

Saint-Loup, extrait de : « Plus de Pardons pour les Bretons »

23:22 Publié dans Blog, Esotérisme, Kelts, Soleil Noir | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : saint-loup, plus de pardons pour les bretons, l’âge d’or